■崩れ落ちてきた大きな岩が行く手をはばんだ

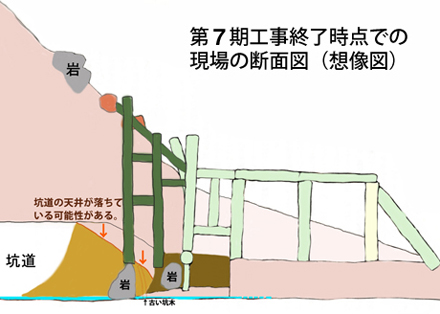

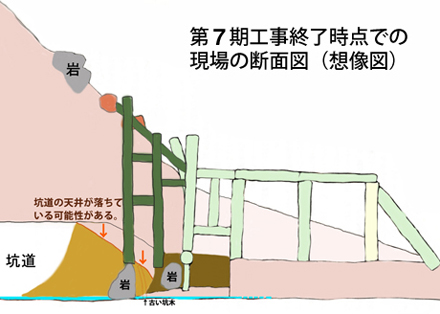

前回までの作業で、崩れた坑口は、中に向かって土砂がほぼ45度の角度でなだれ込んでいることが想像できた。すでにそのなだれ込んだ土砂に達しているはずなのだが、困ったことに、ひと抱えもある大きな岩が次々に現れ、行く手をはばむ。どうやら、岩を割って進むしか方法はなさそうだ。

|

|

| 斜面の崩落を防ぐ最奥部の木組み |

行く手をはばむ大岩 |

|

|

|

| 最奥部を上から見る。斜面の崩落を最低限にとどめるため、先をとがらせたクイを斜めに打ち込み、その上にコンパネをのせて棚を作った。 |

|

■石のみとハンマーでひたすら岩を割る。地道な作業が続く

障害物となっている岩は、幸いなことに比較的軟らかい堆積岩だった。ここがかつて海の底だったときに、地下深いところから岩のすき間を伝って上昇してきたマグマの中に金が含まれていて、鉱脈となったのだろう。

土や岩のすき間から風が吹き出したり、たばこの煙が吸い込まれたりするのは、坑道内のどこかに空気穴がつくられているから。古文書にもそのような記述がある。

|

|

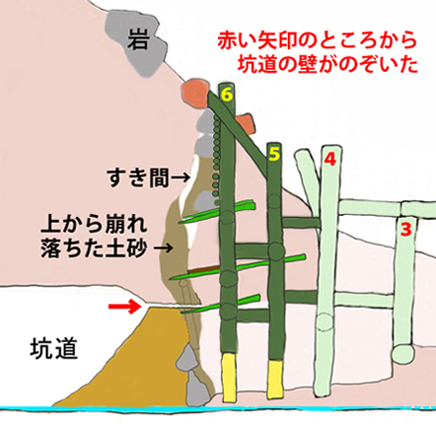

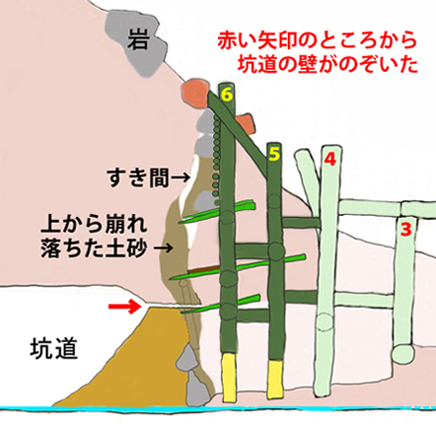

半分以上割った岩の脇に大きなすき間が現れた。棒を差し込むと50㎝以上入っていき、奥から風が吹き出してくる。 |

|

■とうとう水にぬれた坑道の壁が見えた!

前回の工事から1週間後、現場に来てみると、前面の壁がかなり崩れていた。落ちてきた土砂の処理だけでもかなりの時間を要する。消耗する作業だ。

しかし、9月13日の午後のこと。またドサッと壁が崩れ、そのあとにできたすき間から、しっとりと水にぬれた坑道の壁らしいものが見えた。もうまちがいない。なんとかその方向に掘り進んで、人が入れるだけの穴を開けたい。

|

|

| 崩れた壁のすき間から… |

坑道の壁が見えてきた。 |

|

|